1单亲父亲或将面临5年刑期

“他进去了,孩子一个人在外面,没爹没妈的,日子怎么过?”

2023年,芜湖市公安局成功侦破了一起组织卖淫案件。在涉案人员中,王先生被公安机关锁定为重点嫌疑人。

根据侦查结果,他涉嫌组织多名女性从事卖淫活动,涉案金额累计高达数十万。公安机关经过调查取证,最终以涉嫌组织卖淫罪对王先生采取了刑事强制措施,案件随后依照法定程序移送至检察机关审查起诉。

在案件移送之初,基于初步认定的犯罪事实和涉案金额,结合相关法律规定,检察院给出了初步的量刑建议:他有可能被判处五年以上有期徒刑。

五年,这是一个足以改变人生轨迹的长度。

对于王先生而言,这份可能的刑罚更是雪上加霜。他的妻子早年离家,多年来是他独自一人抚养孩子,既是父亲也是母亲,更是这个脆弱家庭唯一的经济来源。

一旦身陷囹圄五年甚至以上,他不仅将缺席孩子成长中至关重要的几年——关键的学业阶段、性格塑造期、需要父爱支撑的脆弱时刻;他自身的人生前景也将蒙上浓重的阴影,出狱后融入社会、找工作都将面临困难。

2“组织”vs“介绍”

在焦急与绝望中,王先生的家属找到了邓宏艳律师,委托她来代理这起案件。

邓律师知道案件的关键在于罪名定性,组织卖淫罪与介绍卖淫罪,虽仅一词之差,量刑却天差地别。

她迅速介入,主动与办案机关沟通,详细阐述了她对王先生行为性质的理解,力陈其行为更符合介绍卖淫的特征,而非组织卖淫,希望在案件定性尚在公安机关侦查阶段时就能争取转机。

然而,公安机关基于当时的证据,仍然坚持认定王先生的行为构成了组织卖淫罪的核心要件,拒绝了变更罪名的建议。

公安阶段的协商未果,意味着案件将按原罪名移送检察院审查起诉。

邓律师并未气馁,她将辩护重心迅速转向了检察院。她重新梳理了卷宗材料,尤其聚焦于王先生与嫖客之间大量的聊天记录。这些记录反映出:他确实在卖淫人员与嫖客之间建立了联系,但仅限于此。

聊天内容反复印证,王先生并未参与对卖淫人员的招募过程,没有对她们进行任何形式的管理,更关键的是,他并未从卖淫活动的非法所得中直接分成获利。他所获取的,仅仅是相对固定的、每次介绍成功后收取的“介绍费”。

邓律师敏锐地抓住了这一行为本质与组织卖淫罪核心构成要件之间的关键差异。

她结合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定指出,组织卖淫罪要求行为人实施了“管理或控制三人以上卖淫人员”的行为。

这里的“管理或控制”是核心,意味着行为人对卖淫活动具有相当程度的支配性,如对人员的调度、对卖淫活动的安排、对非法收入的分配等,形成一种层级或经营结构。

而王先生仅仅是信息的传递者,对卖淫人员既无管理之实,也无控制之力,只从中抽取固定的介绍费作为报酬。

将这种行为定性为组织卖淫罪,显然在行为的危害性、行为人的主观恶性以及对法益的侵害程度上,都存在评价过重之嫌,违背了刑法中至关重要的“罪责刑相适应”原则。

3公平正义于字里行间彰显

区分此罪与彼罪的关键,不仅关乎个案当事人的命运,更关乎法律的精准适用和司法公正。

对王先生而言,行为本质是“介绍”而非“组织”,若以“组织”定罪量刑,无异于使其承受了远超过其行为应得的惩罚,不利于刑法的保障机能得到彰显。

邓律师的辩护意见,以其扎实的证据基础和严谨的法律论证,最终获得了检察机关的认可。在提起公诉时,依法将指控罪名由组织卖淫罪变更为介绍卖淫罪,并结合王先生构成坦白、初次犯罪等情节将量刑建议相应地调整至一年以上有期徒刑。

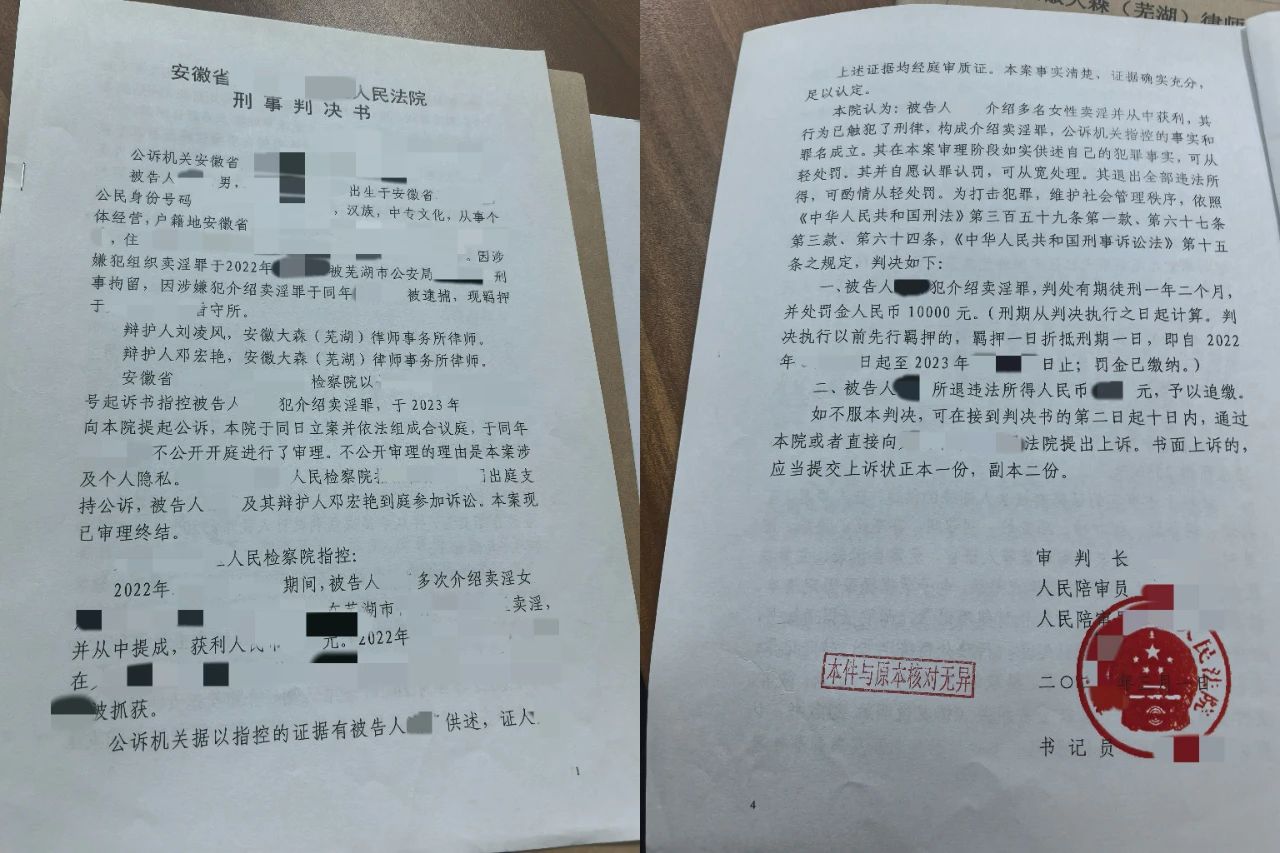

案件进入审判阶段后,法院依法对案件进行了审理。在审判阶段,王先生表现出积极的悔罪意愿、退赃并缴纳罚款。最终,法院经审理依法判处王先生有期徒刑一年二个月。

司法实践中,这两罪的界限有时模糊,辩护的关键在于紧扣法律规定的核心构成要件的区别。邓律师正是通过对王先生具体行为链条的细致拆分,精准定位其核心在于“介绍”而非“组织”;通过强化对关键证据的质证分析,从而找到了案件的突破口。

法律的威严,不仅在于其惩戒的严厉,更在于其衡量的精准。它要求将每一个行为置于天平的中央,依据其内在的性质和造成的影响,赋予其恰如其分的法律评价——这份评价的重量,直接关乎个体的自由与尊严。

法律人的职责,便是运用专业的眼光和严谨的态度,拨开表象的迷雾,还原行为的本质,确保正义的天平不会失衡。